(イラストACより)

身体が持つクセを知ると原因や対策が見つけやすくなる

東洋医学では病の原因は氣・血・津液の不調和が原因であると捉えます。お客様が感じている体感や症状などを拾っていくと、身体の中でどんなことが起きているのか、どういった状況にあるのかというところが掴みやすくなります。

不調・お悩みの原因はなにか① 氣・血・津液バランス

東洋医学で考える病氣の原因は、氣・血・津液の不調和であると捉えます。

氣は生命エネルギー(活力のようなもの)、血はからだを滋養するもの、津液はからだを潤し鎮めるものです。

氣・血・津液のそれぞれが十分に満ちていて、しっかりと巡っている状態であれば健康が保たれると考えられています。

何かしらのトラブルを感じている場合は、それぞれの過不足や滞りが生じているのです。

不調・お悩みの原因はなにか② 感情バランス

身心一如という言葉があるように、肉体と精神は一体のものであり分けることができません。

物質レベルの肉体に現れる症状は最終段階であり、それ以前の精妙な感情や意識のレベルで何かしらエネルギーレベルでの不調和が生じているのです。

口が達者で好き勝手にしゃべり倒している(いい意味で解放している)人は、元氣だったりしませんか?

本音と建て前とはいうものの、自分のこころをないがしろにしていいことなど1つもないのです。

感情もエネルギーであり、自分の中で生じた感情エネルギーは、どんな形であっても解放する必要があります。

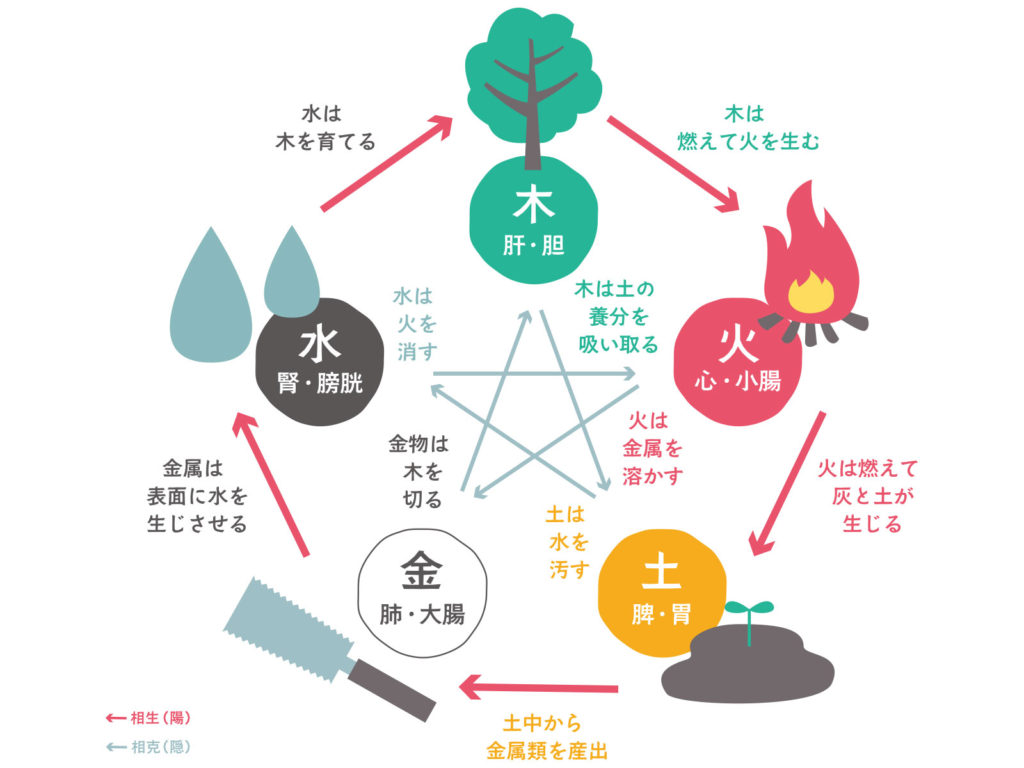

不調・お悩みの原因はなにか③ 五行を活用する

東洋医学では五行論という自然界の成り立ちを5つの要素に分類した考えがあり、それを私たちの内臓や感情、味、色などのあてはめてみてゆくことが出来る便利なツールです。

五行論では数ある内臓の中で、肝・心・脾・肺・腎の5つの臓器を中心に、心身に現れる症状やその関係性などを紐解いてゆくことが出来ます。

食材がもつ性質を知ると選び方が変わる

一般的に知られている栄養学の見方とはまた少し違った食材の選び方を知ることは、身体にとって本当に必要なものを選択するきっかけとすることが出来ます。

食材の働きを5つに分類したものを『五性』といい、体調や体質に合わせて選択してゆくことで、食材がもつ力も活用することが出来ます。

寒・涼性の食材

夏の暑い時期や、身体に炎症がある・ほてりやのぼせなどで熱がこもりやすいなどのとき活用できます。

✶涼性:身体の熱を冷ます性質

✶寒性:涼性よりも強く身体を冷やす

温・熱性の食材

身体が冷えやすい寒い季節や、冷え体質の方に適しています。

✶温性:穏やかに身体を温める

✶熱性:温よりも強く温める

平性の食材

身体を温めたり冷ましたりする作用がない穏やかな性質です。

腸の健康を起点にした選択

入れるより先に出すことの重要性

あらゆるものに満たされている現代に生きている私たちがまず心掛けることは、“ 摂り込む前にまずは出すこと ” であると言えます。

物もパソコンも収納するキャパがあり、必要以上に詰め込むと思うような動きが出来なくなったり、故障の原因にもつながります。

それと同じように、不要なものは出せる身体の環境へと整えることが優先であることは言うまでもありません。

微生物たちを守り育む生活

以前、下記記事である

でも紹介していますが、私たちの身体や自然界のいたるところには、微生物たちが共生しているのが自然であり、いわば私たちの一部でもあるので、除菌・殺菌・滅菌と目くじらを立てるのは自然の摂理に反する不自然な振舞いと言えます。

先人たちが、こういった存在達と上手に調和しながら智慧を残してくれた醗酵食品などの食文化を今一度見直してゆくことが必要です。

目や頭で欲するものではなく、本能もいうべく身体が感覚として欲しているものに耳を傾け、何を選択すると調和保たれるのか。

それをしっかりと見極めていかなくてはならない時代を私たちは生きているのだと思います。

最後に

何より自分自身のこころと身体の健康を守れるのは自分以外にはいません。

日常の中の1つ1つの選択の結果が未来をつくります。

そのサポートをするのが、私たちセラピストの役割であると思うのです。

そして、セラピストがまずお手本となるように生きてゆくことも大切なのではないかと思っています。

コメント