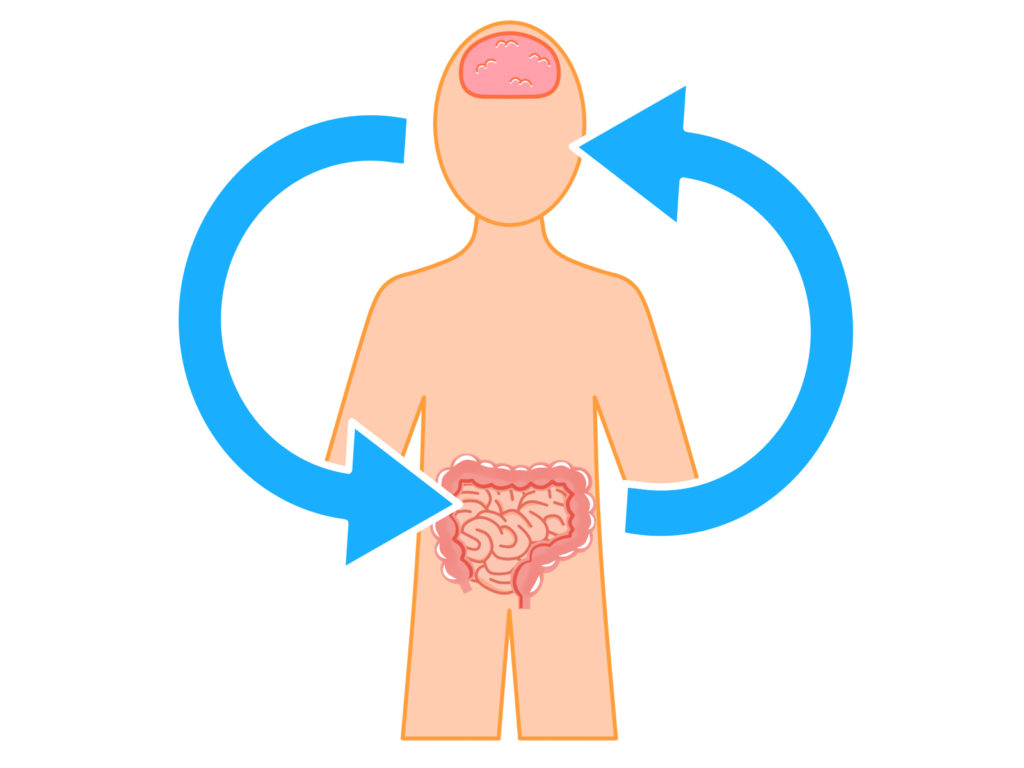

腸と脳は情報交換をしている?

腸には独自の神経回路があって、脳からの指令がなくても独自の判断で動くことが出来ます。

自分で考えて自分で動くこと、脳を通じて全身に指令を出すメッセージを送ることが出来るので『第2の脳』といわれています。

例えば、緊張してストレスを感じたときにお腹が痛くなったり、逆にお腹の調子が悪いときは氣分ものらず沈みがちになるという経験はないでしょうか。

このように脳から情報が出るとともに、腸からも情報が送られていて腸と脳は常に情報交換をしていることが分かっていて、これを『脳腸相関』 といいます。

この情報伝達は、自律神経系・ホルモン系・免疫系などを介して行われています。

また、生物が一番最初に獲得した臓器が『腸』といわれていて、この腸を動かすために生まれた神経細胞が脳へと進化していったと言われています。

脳からの指令を必要としない賢い臓器

腸は脳が出来る前から独立して働いていたと言われています。

脳死などで脳が働かなくなった際でも、小腸の中に栄養分が入ってきたときや、身体にとって危険なものが入ってきたときは、必要に応じた反応が起こるシステムを備えています。

例えば、腐敗した食べものを食べたときに “吐き出す・下痢をする” といった場合も、そのシステムのはたらきにより身体を守っているのです。

腸が危険を感じ考え指令を出した結果が、嘔吐や下痢の症状として現れているというわけです。

見えないけれど心身への影響力は絶大な存在

とかく人間は、目に見えないものの存在や働きをないがしろにしがちですが、私たちのからだの住民であり運命共同体でもある腸内細菌(マイクロバイオーム)の重要な役割にようやくスポットがあたるようになってきました。

私たち日本人は元々、自然の中で営まれている働きや、こういった目に見えないものの働きに対する畏敬の念というものを持ち合わせていた民族です。

味噌や醤油や漬物などの食文化もその現れなのではないでしょうか。

腸内細菌(マイクロバイオーム)とは

私たちの腸の中に棲む腸内細菌は、その数約1000種類100兆個以上といわれ、総量はなんと1.5kgにもなると言われています。

腸内細菌は似たもの同士でグループを作り腸の壁に棲みついていて、その様子がお花畑のようにみえることから『腸内フローラ』とよばれています。

この腸内細菌は私たちの目には見えないけれど、こころや身体に作用する物質をはじめ、さまざまな代謝産物をつくりだすなど重要な役割を担っているのです。

また、腸内細菌には『防御力』・『神経伝達物質をつくる』・『ビタミンの合成』・『短鎖脂肪酸をつくる』などの働きがあり、私たちのこころと身体の健康に深くかかわっていることが分かっています。

腸内細菌の役割

✶ 防御力: 私たちの腸の中には、からだ全体の免疫細胞の約70%が集中していて、ウイルスや病原菌の侵入を防ぐ腸管免疫を備え身体を守っています。

✶神経伝達物質をつくる:食べ物から取り込んだ必須アミノ酸を原料にし、心身にリラックスをもたらす “セロトニン” や 、活力をもたらす “ドーパミン” などをつくり脳へと届けています。

✶ビタミンの合成: たんぱく質・脂質・糖質の代謝に必要なビタミンB群などさまざまなビタミンを合成しています。

✶短鎖脂肪酸をつくる: オリゴ糖や水溶性食物繊維を原料にして醗酵させ、腸管のバリア機能をUPさせるとともに悪玉菌を抑制しています。

年齢による腸内細菌の変化

私たちは母体内にいる間は無菌状態で過ごし、最初に菌と出会うのはお母さんの産道を通る時です。

その後、授乳時や病院内にいる菌、そこに勤務する人たちが持つさまざまな菌に触れてゆくこととなります。

生後3日目くらいからビフィズス菌が増えてゆき、赤ちゃんの便が黄色っぽく少し酸味のある匂いがするのは、腸内環境がビフィズス菌優勢になっているからです。

赤ちゃんの腸内環境は、酸性になることで感染から守られているのです。

腸内細菌は作用によって “善玉菌”・“悪玉菌”・“日和見菌(ひよりみきん)”の3種類に分類され、理想的な比率は 善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7 です。

腸内の細菌群は年齢とともに変化し、年を重ねるとともに悪玉菌の割合が増えはじめ、高齢になるとビフィズス菌は減少し、ウエルシュ菌などの悪玉菌が検出されるようになります。

腸がこころと身体をリラックスさせる?

脳内ホルモンとは

脳内の神経伝達物質は60種類以上発見されており『脳内ホルモン』とよばれていて、私たちの精神活動にはこの脳内ホルモンが欠かせません。

そして私たちのこころの働きにとって重要な神経伝達物質が セロトニン・ドーパミン・ノルアドレナリン です。

セロトニンは “幸せホルモン” ともよばれ、安心感や幸福感・感情や食欲のコントロールなど様々な役割を担っています。

そして、ノルアドレナリンが持つ攻撃性や、ドーパミンによる依存性や幻覚などを抑え、こころのバランスを整える働きがあります。

また、全身に存在するセロトニンのうち、脳内に存在するセロトニンはわずか2%で、血液中に8%、残りの90%が小腸に存在していることが分かっています。

脳腸相関は勿論のこと、腸心相関というのもアリなのかなぁと妄想しています。

自律神経とセロトニン

自律神経は活動時に優位に働く交感神経と、寝ている時にリラックス効果をもたらす副交感神経があります。

この自律神経がバランスよく働いているとき脳はリラックスしているので、脳から腸へのその信号が送られ、腸内環境が整っている時はその情報が脳へと送られます。

セロトニンがこの2つの神経のバランスを整えることで、こころも穏やかな状態を保つことが出来ます。

腸がもついろんな力

腸のはたらきは実に幅広く、神秘的な奥の深い臓器です。

腸と決断力

『腹をくくる』や『断腸の思いで』など、何か重大な決断をするときには、腸や腹という言葉が日本では昔から使われています。

他にもお腹と感情のつながりを感じさせるものは、『腹が据わっている』・『太っ腹』・『腹が立つ』・『はらわた(腸)が煮えくりかえる』…など、人間は脳で考える以前に生きるための情動の発信源が『腹=腸』にあるというのを本能的に知っていたということでしょう。

そして、『ケツの穴が小さい』というのは、しっかりしたうんちが出ない=決断力に欠ける に繋がるとも言われています。

腸と免疫力と短鎖脂肪酸

腸内細菌で作られる “短鎖脂肪酸” は脂肪酸の一種で、水溶性食物繊維やオリゴ糖をビフィズス菌などの腸内細菌が醗酵させることによって作られます。

この短鎖脂肪酸がもつ殺菌作用や静菌作用により、腸内を適度な酸性状態に保ち悪玉菌を退治しています。

そして短鎖脂肪酸には “腸管のバリア機能を高める” という働きがあり、ウイルスや病原体から守るのに重要な役割を果たしています。

短鎖脂肪酸の原料となる水溶性食物繊維やオリゴ糖を豊富に含む海藻・こんにゃく・納豆・玉ねぎなどを積極的に摂るよう心掛けることが必要です。

最後に

最後に、食品学者であるヘリバート・ヴァツカ博士の 『 腸の中にある脳 』をごシェアします。

コメント