生物多様性とは

唾液のすごい役割

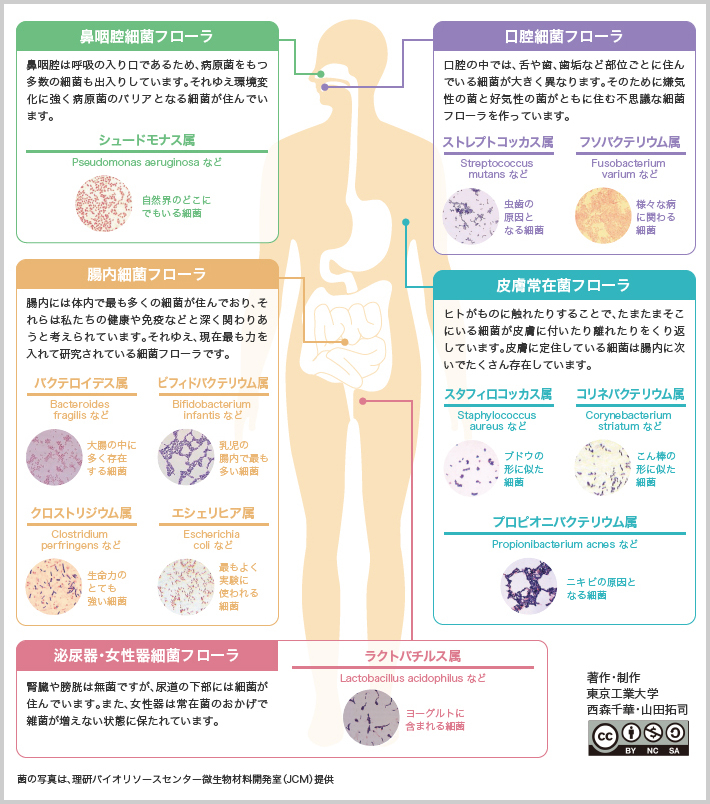

私たちのお口の中には、免疫組織でもある粘膜があり唾液が分泌されていて、その中で微生物が存在し生活しており、口腔内にはおよそ700種の微生物が生息していることが分かっています。

私たちが普段食事をすることで、食べ物自体の酸であったり、口腔内の細菌が出す酸によってお口の中が酸性に傾いてしまいす。

お口は沢山の病原菌の入り口

口腔は、多くの病原菌の侵入口となっている部分ですが、唾液に含まれる重炭酸イオンによってpH7前後(中性)になるように調節されています。

そして、口腔内には常在細菌叢が形成されていることから、病原菌が排除されるので多くの病原菌は定着することができません。

口臭の原因は唾液量の減少が原因?!

ただ、ストレスや疾患・抗生物質など薬の服用・口呼吸・加齢・不規則な生活などにより、唾液の分泌不足が生じ、唾液が本来果たしている自浄作用が働かず、口臭や口内炎、虫歯や歯周病などにかかりやすくなる場合もあります。

このように、お口の中の常在菌たちに元氣に過ごしてもらうためには、唾液の分泌量も非常に重要となるポイントです。

お口常在菌の重要な役割

常在菌と共生できる期間が寿命?!

お口の情報は全身に伝わり健康を左右する

胎児の時は無菌状態?!

これまで見てきたように、私たちの身体のいたるところに微生物が生息しているのですが、胎児の時期は無菌状態で過ごしているといいます。

ではどうやって、微生物たちと出会うのでしょうか?

一番最初に出会うのは、赤ちゃんがお母さんの産道からこの世に生まれ出るときなんです。

お母さんの膣や外陰部の微生物に触れ、大腸菌や腸球菌を受け取り、出産後数時間で最初の腸管内の常在菌の定着がスタートすることが分かっています。

その後、様々な人や動物、食べものや物、場所に存在する微生物たちに触れながら身体全体の微生物叢が形成されてゆくのです。

お口の中の微生物たち

お口の中の微生物も同様に、授乳期、離乳食期、普通食期に移行するにつれ変動してゆきます。

健康な人のお口の中では歯肉縁には、主にグラム陽性菌(ブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌など)と、桿菌(かんきん・円筒状の細菌や古菌)が棲みついていて、お互いに共生し拮抗しながら調和を保って生活をしています。

こころや身体の健康状態がバランスされている時は、病原性を持った菌の働きは抑えられています。

ただ、それが何らかの原因でバランスが崩れてしまうと、口腔内の一部の菌が多く繁殖し虫歯や歯周病、誤嚥性肺炎の原因になったりするのです。

お口の中にトラブルがある人の微生物の種類

歯周病などトラブルのある人の歯肉縁には、 グラム陰性嫌氣菌 (酸素をあまり必要としない)が増加していて、色んな種類の細菌たちがを寄り集まって歯垢(プラーク=細菌の塊)となります。

こうして、細菌たちが生活しやすい環境が整い、病原性のプラークとなってしまいます。

お口の中に食べかすや磨き残しなどがあると、それを栄養源とする微生物の塊が歯垢となり、食後8時間程度で歯垢は形成されます。

そして、できあがった歯垢が、唾液に含まれるカルシウムやリンと反応して石灰化すると頑固な 歯石 になってしまうのです。

虫歯の原因菌

そして、虫歯( う蝕 )の原因となる代表的な細菌は、ミュータンスレンサ球菌・通性嫌氣性グラム陽性菌です。

その他、乳酸桿菌のラクトバチルス、放線菌のアクチノマイセス・ビスコーサスも虫歯を引き起こす原因菌です。

このレンサ球菌属は、酸素があれば呼吸でエネルギーをつくり、酸素がなくても乳酸発酵によってエネルギーをつくることが出来ます。

お口の中の虫歯菌が、ショ糖(砂糖)を栄養源とし、歯の表面にネバネバした物質(グルカン)をつくります。

このネバネバした物質の中に、虫歯菌や他の細菌が棲みつき増殖し塊となり、歯垢(プラーク)が虫歯の原因となります。

歯垢の中の細菌は、食べ物の中の「糖質」を材料に酸をつくり歯のエナメル質を溶かし虫歯をつくります。

お口の中のヌメヌメの正体

その正体は、バイオフィルムです。

バイオフィルムとは、細菌などの微生物たちが分泌した物質で、身近なところでは排水溝や台所などで見受けられるヌメリのことです。

自然界のあらゆるところにも存在していて、微生物たちがくっつけるところとお水があればどこでも生息することが出来ます。

健康な歯肉縁では、バイオフィルムの75%が常在菌(グラム陽性好気性球桿菌)で、歯周病の病原性はない状態です。

ただ、歯周炎のある歯肉縁では グラム陰性嫌気性球桿菌 が75%を占めています。

バイオフィルムが歯周病の原因に

さまざまな条件が重なり、お口の中の㏗の低下が起きたり磨き残しなどがあると、細菌が歯の表面でバイオフィルムという非常に頑丈な膜を形成します。

そして、困ったことに通常の歯磨きやでは除去できず、洗口剤や抗生物質もなども寄せ付けないという頑強なシールドです。

このバイオフィルム内は、悪玉菌(グラム陰性桿菌)や内毒素=LPS(lipopolysaccharide,リポ多糖)などで満たされ、毒性は強化されて口腔内へ放出されます。( 引用:ふかさわ歯科クリニック )

歯と歯肉の間にもバイオフィルムができ、そこに歯石が形成されると歯周病の原因となるのです。

お口の中の生物多様性が崩れる原因とは

もともと、私たちの身体だけでなく自然界や宇宙全体には、必要なものはすべてそろっていて、その中の調和が保たれています。

身体の場合、ストレスや疲れ、食生活や生活習慣の乱れ、病氣や薬の服用、睡眠不足などなどが原因となり、私たちにもともと備わっている調和の状態へと戻す恒常性というはたらきが機能しなくなってしまうのです。

お口の中に棲む微生物たちも、私たちがこの世に生まれてから必要があって私たち一人ひとりと運命を共にしてくれている仲間であり、色んなありがたい役割をこなしてくれている存在であるということ。

この微生物たちが原因で、私たちの心身にアンバランスが生じたのであれば、それは微生物たちが調和の中で暮らしにくい環境をつくった私たち人間が原因であるということです。

最後に

身体で起きていることは、自然界でも起きているということ。

今、私たち人間に起こっているこころや身体の不調も、いま世界中のあちこちで起きている自然災害も、そういったアンバランスをお知らせするメッセージであり、調和された状態へと戻るために必要な過程であるということなのではないかと思うのです。

本当の意味でこころや身体が喜ぶことと、自然界に存在するものすべて、そして微生物たちが喜ぶことは同じなのではないかなと思うのは私だけでしょうか。

おまけ

≪ おすすめ万能酵母くん ≫

歯磨き粉に関しても、出来るだけ口腔内の微生物たちにストレスを与えないものを選びたいものです。

前回も紹介した万能酵母くんは、使用者のレビューをみると本当に万能で、最近私も飲み物に数滴入れたり、化粧水をつける際にも使用しています。

そして最近、いいかもと思うのが、歯磨き時に酵母くんを使用するもの。

通常の歯磨きが終わった後の仕上げのような感じで、酵母くんを歯ブラシに数滴たらし全体をブラッシング。

歯肉の腫れなどにも良いみたいで、歯茎も以前より引き締まってきました。

おすすめです !

◆ 参考図書・引用サイト・・・・・・・・・

◆ 皮膚常在菌層の包括的理解に向けて:https://gakkai.sfc.keio.ac.jp/publication_pdf/SFC-SWP_2015-009.pdf

◆ ヒトマイクロバイオームの解析手法論( 理化学研究所 ):https://www.osaka-med.ac.jp/omics-health/v9oak00000005kvy-att/180702_symposium_suda.pdf

◆ イルミナ: ヒトマイクロバイオーム解析:https://jp.illumina.com/areas-of-interest/microbiology/human-microbiome-analysis.html

◆ 目に見えないヒト常在菌叢のネットワークをのぞく:http://www.sasappa.co.jp/online/abstract/jsasem/1/049/html/1110490301.html

◆ マルホ皮膚科セミナー:アトピー性皮膚炎における皮膚細菌叢の関与:http://medical.radionikkei.jp/maruho_hifuka/maruho_hifuka_pdf/maruho_hifuka-180104.pdf

◆ 感染症の管理A. 細菌の分類:http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/picu/infection/inf-a.html

◆ 口腔細菌が及ぼす全身への影響:http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/2017_08/001.pdf

◆ 吉田歯科口腔外科:http://www.ydos.com/mouth/n01.html

◆ 口腔内細菌コントロールによる:file:///C:/Users/U/Downloads/3-2_27.pdf

◆ 細菌の分類:http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/picu/infection/inf-a.html

コメント