(この記事は、旧サイトにて2019年9月3日に公開した内容を更新したものです)

こんばんは

こころと身体のセラピストゆうです (*^-^*)

今回は、小宇宙である人体がもつ 『 からだの仕組みと五行の関係 』をテーマにお伝えしてまいります。

五行の特性

ここではまず、五行論の “五行” とはどんなものなのかという特性からお伝えしてまいります。

この “五行” は、万物を 木・

ここでは、それぞれのポイントを紹介します。

✶木: 曲直(きょくちょく)~ 曲がったり真っすぐになったりする伸びやかさの象徴

✶火: 炎上(えんじょう)~ 燃えあがる炎や熱を象徴し上昇しやすい性質

✶土: 稼穡(かしょく) ~ 穀物をとって収穫するという土の持つ豊かさや濃厚さを象徴

✶金: 従革(じゅうかく) ~ 加工して形が変わるという金属や鉱物の持つ特性や乾燥や透明感のある性質

✶水: 潤下(じゅんげ) ~ 流れ潤す性質であり、下方に流れどっしりとし冷たさや寒さを象徴

の5つの特性があります。

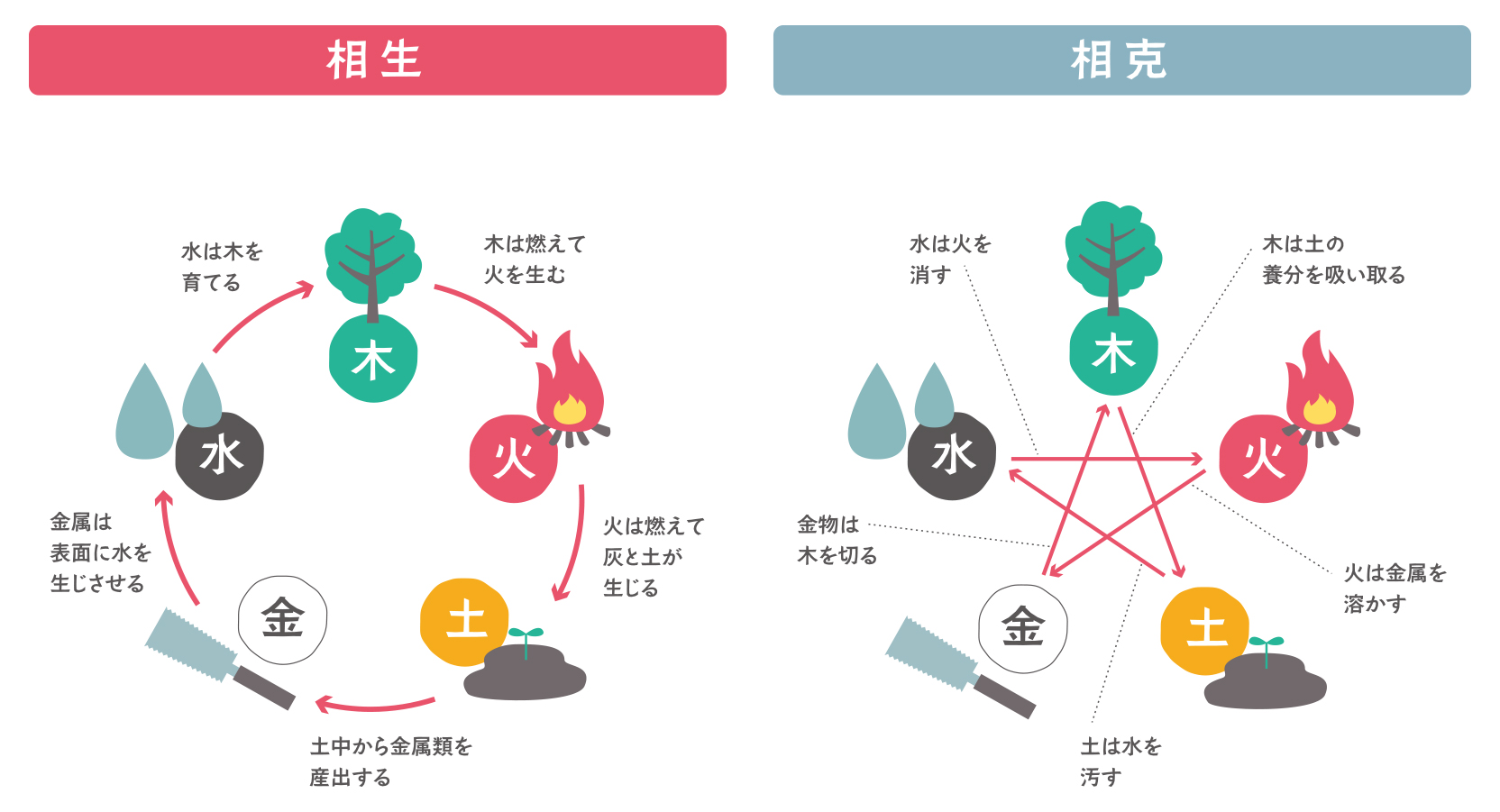

そして、この五行のバランスを保っている 生み育むはたらきの『相生 』と、 抑制するはたらきの『 相克 』 がこの五行の調和を保っています。

五行と身体の関係

これらのはたらきは、自然界の一部である私たちの身体のはたらきにもあてはめて考えてゆくことができます。

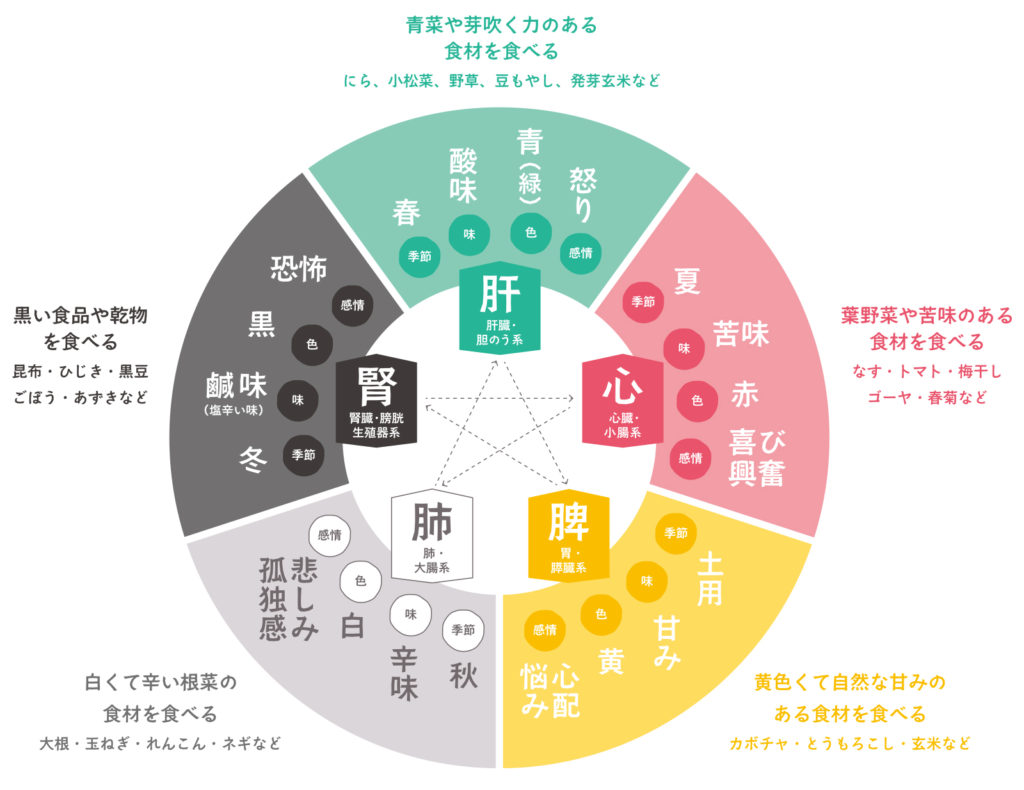

五行である 木・火・土・金・水 に身体の五臓を対応させてみてゆくと、

木=肝

火=心

土=脾

金=肺

水=腎

の五臓があてはまります。

ちなみに、五臓とは 肝・心・脾・肺・腎 のことで、中味が充実している重要なはたらきをするもので、六腑のはたらきで出来た栄養(精)を貯蔵する臓器をいいます。

六腑とは 胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦 のことで、中空で空間がある袋状の臓腑のことで、飲食物を運搬し、その運行中に消化吸収を行う臓器をいいます。

いずれも、現代医学でみる臓器の役割とはまた違ったはたらきをもつと東洋医学では捉えます。

五臓のもつ生理機能

それでは、五臓のそれぞれの生理機能のポイントをみてゆきましょう。

≪ 肝 ≫

氣や血がスムーズに動くよう調整しており、感情全般と自律神経系とも関係が深い臓器です。

特にイライラのストレスによる影響を受けやすい臓器でもあります。

≪ 心 ≫

心臓の拍動や血液循環、意識や思考・睡眠などの精神活動とも関係が深く、身体全体の司令塔のような役割も担っています。

≪ 脾 ≫

消化吸収をとおして生命力である氣を補充するとともに、氣や津液の巡りの原動力としても重要な役割を担っています。

≪ 肺 ≫

呼吸のほか、水分代謝や皮膚の状態、免疫力とも関係が深い臓器です。

≪ 腎 ≫

水分代謝のほか、成長や発育・生殖系のはたらきのほか、先天的な生命力を貯蔵し生涯の身体の状態を左右するという重要な役割を担っています。

このように、東洋医学でみる五臓の生理機能は、一般的に認識している解剖生理学でみる臓器の機能とはまた違ったはたらきがあると捉えます。

はじめは少し戸惑いもあるかもしれませんが恐らくすぐに慣れますし、こういった臓腑のはたらきや関係性を知ると、色々と繋がりが見えてきて面白くなると思います。

五行論の図の見方例:イライラ・怒り=肝

では、折角なのでこの五行論の図の見方の基本的な部分を紹介します。

(五行/イラストACより)

例えば、お客様でここのところずっと食欲も落ちていて、胃腸の調子がすぐれないといった症状を訴えている方がいるとします。

お話を丁寧にヒアリングすると、職場の人間関係でかなりムカムカ・イライラする出来事があり、イライラの原因となる人とは部署も同じなので、そんな想いが解消しないまま数か月、心穏やかでない時間を過ごしていました。

さらに最近は、睡眠にも影響が出てきていて、ぐっすりと眠れず、目覚めも非常に悪いといいます。

イライラ=怒りの感情は、特に肝に影響を与えます。

すると『 酸味 』を欲したり、やけに美味しく感じたりするのです。

お客様がどの味を欲しているかが分かると、どの臓器が弱っているかを判断する事も出来るので、その辺りを確認してみるのもいいでしょう。

相性の関係で『肝』と関りがあるのは『心』

相生の関係で『肝』の子どもにあたるのが 『心』です。

怒りによって過剰に『肝』から『心』に働きかけることにより、『心』の負担となり、循環や心拍、精神活動にも乱れが生じてきます。

ですので、睡眠の状態に影響が出ているのも『肝』からの影響を強く受けたことによる可能性が考えられます。

相克の関係で『肝』と関りがあるのは『脾』

そして、相克の関係では『肝』から抑制されるのは『脾』です。

『肝』がストレスによって勢いが強すぎて、『脾』に作用する力の度合いが強くなりすぎてしまうことで、正常なはたらきまで抑え込まれてしまうのです。

そういった関係からみてゆくと、このお客様の食欲が落ちていて胃腸の調子がすぐれない・・といった症状というのは、『肝』の勢いが強すぎることで、抑制するどころか『脾』をいじめてしまうような状態が原因であるという可能性が考えられるのです。

まずは、五臓のはたらきや特性などのポイントをおさえ、五行の図での配置などを確認しながら関係性をみてゆくと、だからあのお客様はこういったお悩みが起こるのだな~という繋がりが見えてくると思います。

五臓の不調がある場合にみられる症状

今回は最後に、【 五臓の不調がある場合にみられる症状 】を紹介します。

≪ 肝 ≫

顔色は青っぽい、イライラしやすい、頭痛・肩こり・めまいが起こりやすい、春に体調を崩しやすい、酸味を欲する、目や爪に不調が現れる

≪ 心 ≫

顔色は赤ら顔、舌がもつれやすい、眠りが浅い、集中力の低下、動機息切れ、苦みを欲する、循環器系の病で倒れやすい

≪ 脾 ≫

顔色は黄色みがかっている、食欲低下、消化不良、考えすぎ・思い悩む傾向、季節の変わり目に体調崩しやすい、甘みを欲する、四肢のだるさや脱力感などを感じやすい

≪ 肺 ≫

顔色は蒼白、憂い悲しみがち、風邪を引きやすい、皮膚弱い、呼吸器系の不調、辛味を欲する、秋に体調崩しやすい

≪ 腎 ≫

顔色は黒っぽい、性欲の減退、腰痛、下半身の冷え、耳の不調、目や皮膚の乾燥、臆病で神経質、塩辛いものを欲する、冬に膀胱炎をおこしやすい

などが見られます。

最後に

お客様のお悩みに向きあうとき、その症状だけみてしまうと大元の原因を見落としてしまいがちになります。

こういった東洋医学の思想を私たちセラピストも上手に取り入れることで、より的確なアプローチやお客様へのアドバイスも行いやすくなることと思います。

まずは、ご自身の状態と照らし合わせながら、ご自分なりに分析・照合しつつ馴染んでいっていただくと良いのかなと思います。

✶ Kracieさんのサイトでは、五臓の不調時にみられる症状が詳しく確認できるので、参考にされてみてください。➡ https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/basic_kampo/?p=958

✶ 陰陽五行性格診断テスト という面白いサイトを発見したのでお時間のある時にでもやってみてください♬

コメント