(この記事は、旧サイトにて2019年8月17日に公開した内容を更新したものです)

ではでは、早速始めてまいりましょう☆彡

以前、

をテーマにお伝えしました。

薬食同源・医食同源

それは、日頃摂取する食事で病氣の予防や治療を行うというもので、これを 『医食同源』 といいます。

同じ意味合いで使われる『薬食同源』は、病氣を治療する『薬』も日常の『食』もともに生命を養い、健康を保つためには欠かせないもので源は同じであるということを言っています。

✶ 医食同源について、滝沢泰平さんが記事を書いていらっしゃるので紹介しておきます。

➡ 天下泰平ブログ

『食』というものは、単に腹を満たすための行為ではなく、食することで病氣の予防や治療を行うということを大切にしていた時代があったのですが、現代の私たちが食しているものはどうでしょうか。

食に関する基本の部分を振り返ってゆきながら、一緒に考えてゆきましょう。

身土不二とは

いのちを育む食の基本は、身土不二。

身土不二とは 『身と土、二つにあらず 』という意味になります。

この起源は仏教の経典にあり『 人間の身体と土は一体であり、切っても切れない関係にあるのだ 』という意味で、身土不二(しんどふに)と読むのだそうです。

( イラストAC )

例えば、寒さの厳しい地域で育つ食材は、身体を内側から温めてくれる性質をもつものの実りが豊かであったり、逆に暑さの厳しい地域では身体の内側の熱を冷ましてくれる性質を持つ食材の実りが豊かであるなどです。

その土地その土地の氣候風土に適した食物たちが実るということは、植物たちはその土地のエネルギーをたっぷりと取り込み生き生きと育っているということ。

食材がもつ生命力

そして、重要なのがその土地のエネルギー、太陽のエネルギー、月のエネルギー、星々のエネルギー、動物たち、そしてお土に生息する虫たち、植物ごとに共生する微生物や様々な菌たちの共同作業・共同創造によって、植物たちのいのちが豊かに育まれてゆくということです。

そして、重要なのがその土地のエネルギー、太陽のエネルギー、月のエネルギー、星々のエネルギー、動物たち、そしてお土に生息する虫たち、植物ごとに共生する微生物や様々な菌たちの共同作業・共同創造によって、植物たちのいのちが豊かに育まれてゆくということです。

(イラストAC)

こういったエネルギーやいのちある存在達なしに、食物は元氣に育つことはできません。

本来、力を持ったお土というのは、こういった様々ないのち循環がなされてゆく中でつくられていて、それが自然な状態であると感じています。

お土が元氣であれば、こういった様々ないのちたちの働きで、栄養豊富でエネルギーたっぷりのお野菜・果物たちが育つわけです。

いのちをいただくということ

『食』は氣の補充であり、いのちの補充であり、『 いのちをいただく 』というとても重要なものです。

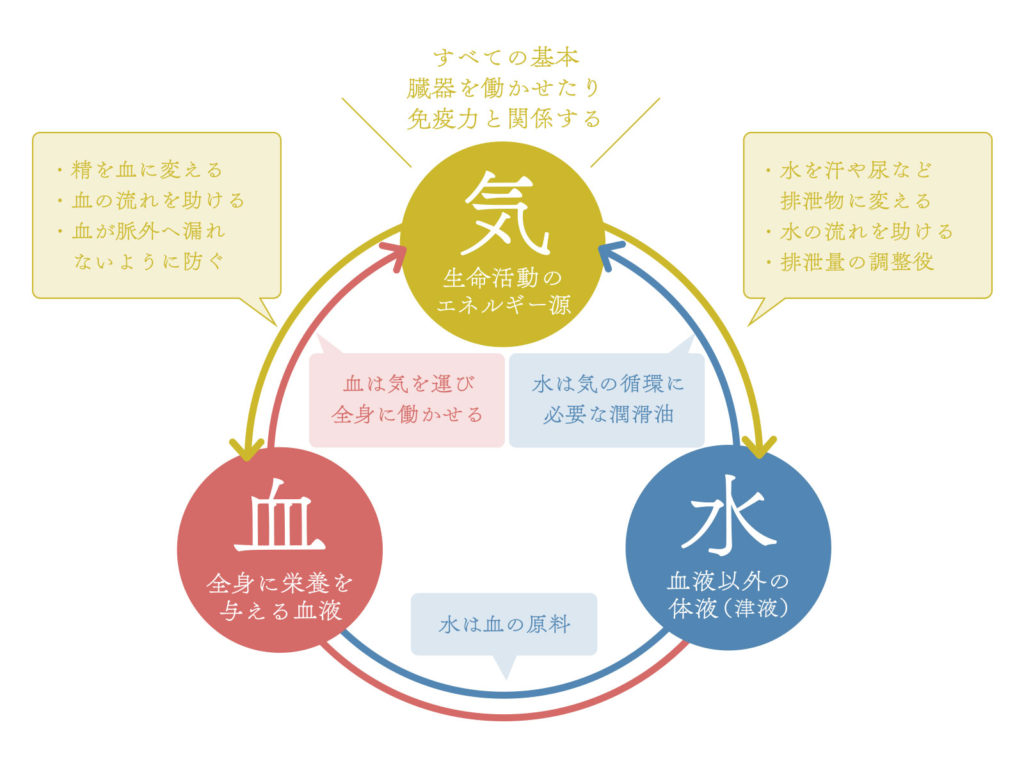

いただいたものが氣となり、血となり、津液となり、私たちの生命活動を支えてくれる元となるからです。

ですから、除草剤や農薬など、いのちを排除するものを使用していない土地で育った生命力は豊かなものを選び、腸内細菌などにもストレスを与えないよう心掛けたいものです。

普段私たちが食しているお野菜や果物たちは、どういった環境でどんな意識を持った方々に育てられているのでしょうか。

そういった部分に意識を向けてゆことも大切にしていただけたらと思います。

旬の食材の効用

現代は、旬の食材はなんですか?と言われても、ハウス栽培されたものや輸入された食物も多く、ピンとこないものも多いのではないでしょうか。

現代は、旬の食材はなんですか?と言われても、ハウス栽培されたものや輸入された食物も多く、ピンとこないものも多いのではないでしょうか。

季節ごとに採れる旬の食材というのは生命力も旺盛で、その土地の季節のエネルギーもたっぷりと含み、一年で一番栄養価も高くおいしくいただくことが出来ます。

旬の食べものは生命力の源

昔から「初ものを食えば七十五日生きのびる」「初ものは縁起がいい」などといわれてきました。

昔から「初ものを食えば七十五日生きのびる」「初ものは縁起がいい」などといわれてきました。

まだ栄養学などない時代に伝え継がれてきた初ものへの感謝、そこには無病息災を願う先人の知恵がつまっています。

日本の風土の特色は、四季があることです。

(イラストAC)

季節ごとの食材があり、それを上手に食べることでからだのバランスを整え、健康を保ってきました。

冬の間、土中で眠っていた種が次々と芽を出すように、春は生きとし生けるものが活動を始める季節です。

山菜や野草がおいしくなる春には「にがみを盛れ」と言われています。

これは、芽吹く時期には、にがみのあるものを食べ、冬の間に体内にたまった老廃物を出して、ビタミンやミネラルを摂り入れようという知恵なのです。

身土不二に習い、日本で育った季節の食材を積極的に取り入れたいものですね。

一物全体食(いちぶつぜんたいしょく)

そして【 一物全体食(いちぶつぜんたいしょく) 】という考えもとても大切です。

一物全体食というのは、“ ひとつの物は全体を食するといいですよ~ ” という考えです。

( いらすとや )

お魚であれば頭から尻尾まで、お芋であれば皮をむかずに丸ごといただき、根菜であれば葉っぱまで丸ごといただくことで陰陽のバランスも取れ、まさしくいのちの補充にふさわしい食し方です。

これは食物に命があるからです。

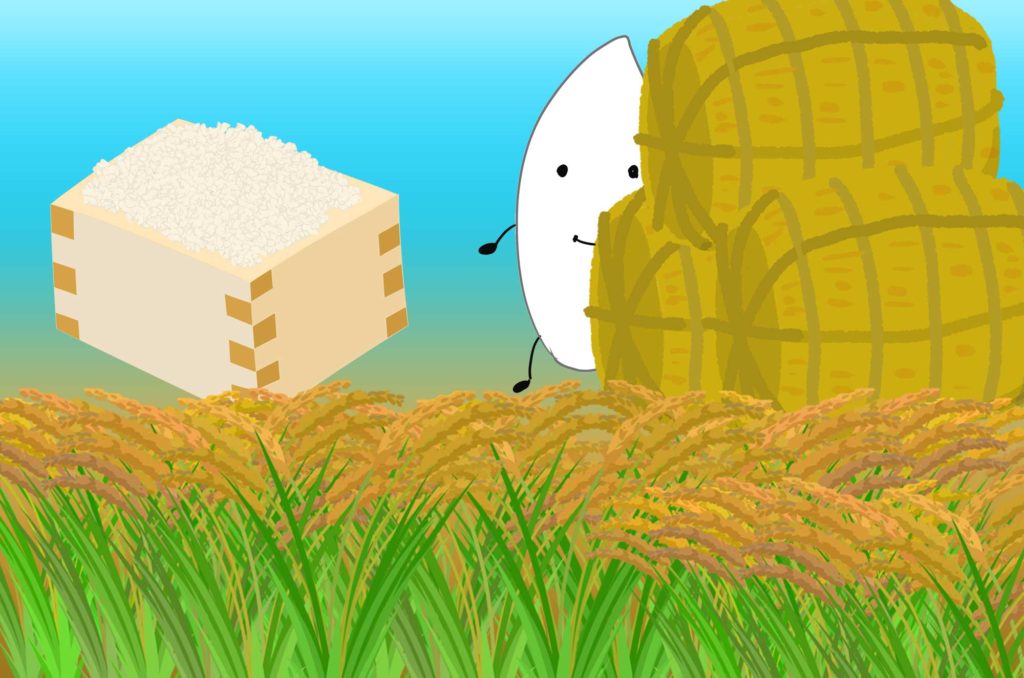

玄米も精米せずにお土に埋めると芽が出ます。

食物繊維やビタミン・ミネラルも一緒にたっぷりと摂り入れることが出来、バランスも取れています。

食事は氣(いのち)の補充

そして、耳にしたこともあると思いますが、精米された「白米」は、並べ替えると「粕(かす)」になると言われていて、お土に埋めても芽は出てきません。

そして、耳にしたこともあると思いますが、精米された「白米」は、並べ替えると「粕(かす)」になると言われていて、お土に埋めても芽は出てきません。

これは食物繊維をはじめ、ビタミンやミネラルなど大切な栄養素がそぎ落とされているアンバランスな状態と言えます。

( イラスト:チコデザ )

切り刻まれた部分の寄せ集めのような食事では、“氣の補充” は到底できません。

人の手が加わっているほど、その食物の持つ生命力や栄養価も失われてしまいます。

極端な言い方をすると、生命力のない “ 単なる腹を満たすだけのもの ” になっていると言えます。

玄米を食する際のポイント

玄米に関しては、食する際に注意が必要なポイントが1つあるので紹介します。

玄米に関しては、食する際に注意が必要なポイントが1つあるので紹介します。

ピンとこないかもしれませんが、玄米は『種(たね)』なんです。

人間をはじめとする動物や虫たち、そして植物たちも種(子孫)を残す必要があります。

そのための仕組みとして植物の種は、酵素抑制物質であるアブシシン酸(=ABA)で包まれているため、自分が育つのにちょうどよい環境でないと発芽をしないというシステムを備えています。

この “酵素抑制物質” というのがクセモノで、これが体内に取り込まれ働くと、私たちの体内で起こるさまざまな代謝に必須な酵素の働きを抑制してしまうということが分かっています。

ですので、玄米をいただく際は、必ずお水に12時間以上浸水させ発芽させてからいただくようにしましょう。

どんな調理の仕方がその食物の持つ力を限りなく有効的に活用できるのか?

夫婦アルカリ論

これは、日本の軍医であり薬剤師であった石塚左玄さんの食養生の1つです。

食物中にあるカリウム(=カリ塩・陰の性質)は、穀類、菜類、果実類、海藻類などの植物性の食物をいい、ナトリウム(ナトロン塩・陽の性質)は、魚貝類・鳥・獣の肉類などの動物性食品を言います。

この2つを合わせて「夫婦アルカリ」と名づけ、この陰陽のバランスを中庸に保つことで、心身の調和がとれ病氣を防ぐことができるんだよ~というのを説いたのが夫婦アルカリ論です。

そして石塚左玄さんは、人間の歯は穀物をすりつぶすための臼歯20本と、野菜類を切るための切歯8本、そして、肉を噛み切るための犬歯4本で構成されていて、生まれつき穀類を食べるべき穀食動物であるとしています。

もともと日本の食文化は海のもの・山のものを中心にいただいてきており、肉食が盛んになってきたのは戦後からであると認識しています。

私は動物が大好きなので、できるだけ殺生に関わることは避けたいため10年以上前からお肉はいただいていません。

肉食をされる方を否定するつもりはありませんが、実際に食されることになる動物たちがどのように繁殖され、どのようにこの世に誕生し、どのような環境でどのような物を食し薬を与えられ、どのような方法で屠殺場に連れていかれ、どのような方法でいのちを絶たれるのかをこれを機に知っていただけたらと思います。

“いのちをいただく” ということを見つめ直していただくきっかけになるのではないかなと思います。

“いただきます” の意味

最初にお伝えしたように、食というのは氣の補充でありいのちの補充でもあります。

元々いのちを宿しているものから、私たちはいのちを分けていただき生かされているのだということ。

日本では食事の際に 『 いただきます 』 という素晴らしい習慣があります。

こちらの 言葉の手帳 では、食育の授業で伝えられた「いただきます」の意味が書かれていますので、是非ご覧になってみてください。

最後に

コメント